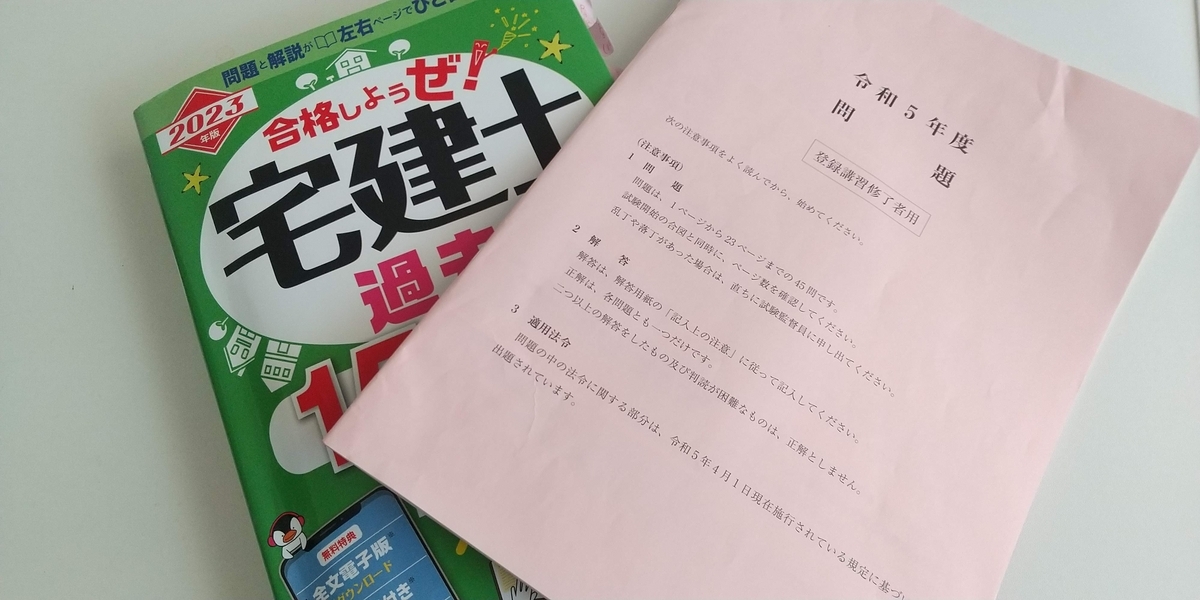

今年の宅建試験終了。

5点免除を使い切るという名目で受験してきましたが、どうやら合格できなかったようです。最後くらいは恰好よく合格で終わりたかったのですが、やはりもうわたしには向いていない世界なのだと痛感しました。この試験を受験することは今後一切ないだろうと思います。

権利関係 4/14

法令上の制限 7/8

税その他 1/3

業法 16/20

5点免除のため最後の5点分は純粋に加算 5/5

総合 33/50

苦手意識のあった法令上の制限を直前期にひたすら過去問でやりこんだおかげか、この分野に関しては悔いはありません。ただ・・・やはり業法ですね。ここで満点取れていたら合格圏内だったはず。。個数(正誤判断)問題で少々手こずったというところ、答えを出す際にあやふやさが混じってしまった問題もありました。

何よりも権利関係がボロボロすぎて・・・問1から10くらいまでは全く持って自信のないままに解いていたので覚悟はしていたけれども。配偶者居住権がまた出てくるとは思わなかったです。抵当権もまさかの出題の仕方で、試験中に一瞬固まりましたね。

これまでの宅建では「業法と権利上の制限では満点近く取って、あまり差のつかない権利関係は半分くらい取れるように満遍なくやっておく」というやり方がセオリーになってたところがありますが、実際に勉強・受験した身としては、おそらくもうそれが通用しなくなっている段階にあるのではないかと感じています。

この試験は上位15%くらいが合格できるように調整をしているので、出題者側としては裏をかくような出題の仕方を考えてきます。特に言葉での引っ掛け方が酷いですね。

ガチ勢受験生が増えているということや、昨今のYouTube動画を使った勉強法が浸透していること等も考慮すると、出題者側としてはそういったことも踏まえた上で今後も、もっともっと捻った出題をしてくるはず。

よく合格体験記で、「法律分野初心者だけど3か月で合格した」「簡単でした」みたいなことを言っているのを見かけますが、ああいう人たちは運が良かったんだろうなと個人的には思っています。記述(論述)を伴う形態の試験だったら、おそらく現在ほどの受験者数は集まらないはずです。

この業界(不動産系)からはもう完全に退く気ではいますが、やはり勉強習慣は残していきたいので、何か他にチャレンジしてみたい資格試験があったら、またそれはそれで新しくやっていきたいですね。

---現在次のチャレンジ対象を考え中---